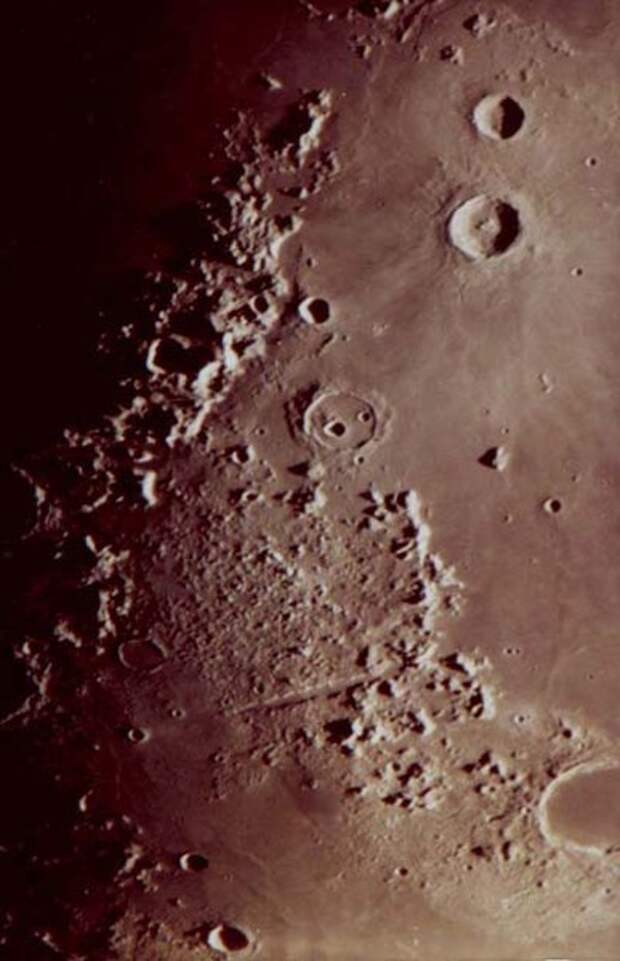

Проведённый изотопный и магнитный анализ троктолита 76535 - древнейшего из доставленных на Землю астронавтами

«Аполлонов» камней (возрастом примерно 4,2 миллиарда лет), не подвергавшегося сильному ударному воздействию в

течение своей жизни - наводит на мысль о том, что, Луна в своей ранней молодости обладала сильным регулярным

магнитным полем – и, вероятно, расплавленным железным ядром, генерировавшим поле точно так же, как оно сейчас

генерируется при вращении железного ядра Земли.

Следы нахождения в магнитном поле, обнаруженные при исследовании лунных образцов в земных лабораториях, нельзя

объяснить намагничиванием при ударах комет и метеоритных тел по спутнику нашей планеты

http://www.gazeta.ru/news/science/2009/01/16/n_1317993.shtml

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

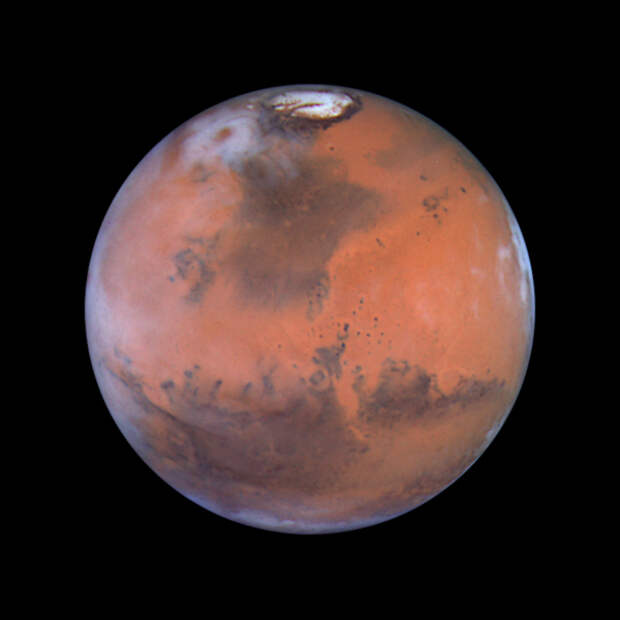

Подтверждено существование небольшой, но вполне заметной, концентрации (10 ppb) метана в марсианской атмосфере.

Т.к. метан в атмосфере быстро разлагается под действием ультрафиолета, то должен существовать какой-то его

источник, поддерживающий эту концентрацию в периоды марсианского лета.

Вариантов происхождения метана может быть два - геологический либо биологический.

Геологических механизмов, которые могли бы работать на Марсе, тоже два – вулканизм и реакции некоторых минералов,

в первую очередь оливина, с водой, в результате которой образуется минерал серпентин и выделяется метан.

Вулканизм наменее вероятен, в т.ч. потому, что вулканы помимо метана должны высвобождать и диоксид серы, а

последнего на Марсе в нужных количествах не наблюдается.

Если источник метана биологический, то для поддержания его концентрации в атмосфере на уровне 10 ppb (при учёте,

что скорость фотолитического разложения составляет около 300 лет) требуется не менее 20 тонн метанпродуцирующих

бактерий (если, конечно, эти организмы напоминают земные, обитающие под толстым слоем льдов в Гренландии), что

можно считать уже настоящим очагом внеземной жизни.

Новое исследование, проведённое с помощью телескопов на Гавайях и В Чили показало, что на Марсе существуют

области, где концентрация молекул метана существенно превышает 10 ppb, т.

планеты. По словам учёных, это может указывать на наличие подземных источников метана как раз в этих областях.

причём, исходя из оценки скорости метановых выбросов в этих обастях можно предположить уже не 20 тонн, а тысячу,

тонн бактерий-метаногенов.

Интересно, что в межсезонье этих выбросов метана не наблюдалось. Следовательно, каков бы не был механизм

генерации газа, его выброс на поверхнсоть может быть связан с оттаиванием вечной мерзлоты или мелких трещин в

ней, через которые газ выходит наружу. Кроме того, тепло может помочь и самому производству газа - как в

жизнедеятельности микроорганизмов, так и реакции серпантизации марсианского оливина.

Вопрос об источнике метана, возможно, решит марсианская лаборатория MSL, старт которой ные пренесён на 2013 г.

Различить метан биологического и геологического происхождения возможно по содержанию в нём определённых изотопов

водорода и углерода (биогенный метан легче а биогенного)

http://www.gazeta.ru/science/2009/01/16_a_2925361.shtml

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

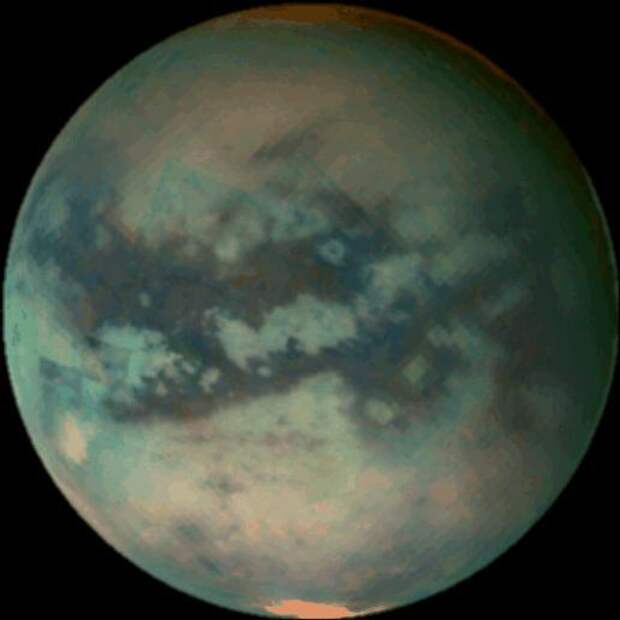

Возможно, найдены следы древних океанов на Венере.

Группе японских, португальских и американских астрономов удалось разглядеть на ней признаки фельзических, кислых

горных пород – грубо говоря, гранитов, – образующихся лишь в присутствии значительного количества воды. Такие

породы хуже излучают в инфракрасном диапазоне, и именно перепады излучающей способности разглядели планетологи.

Собственно, основной аргумент в пользу наличия целых водных океанов на поверхности Венеры в её далёком прошлом –

это не просто присутствие гранитов, а их распределение по поверхности. Как выяснили планетологи, в среднем в

инфракрасном диапазоне темнее выглядят гористые области планеты, в то время как низины излучают больше – при той

же температуре, которая на ночной стороне планеты практически постоянна.

Поскольку хуже излучают именно кислые породы, аналогия напрашивается немедленно: на Земле кислые граниты – это

континентальная порода, а основные базальты – океаническая.

Если поместить нынешнюю Землю на место Венеры, испарить c неё океан и окутать венерианской атмосферой, то

выглядеть она будет ровно так же, как то, что увидел прибор NIMS космического аппарата Galileo.

Гранит образуется на большой глубине, во взаимодействии мантийных пород с водой при высоких температуре и

давлении (условия на дне океанов не подходят, потому базальты там остаются базальтами). Отсюда можно

предположить, что на молодой Венере даже существовала тектоническая активность, подобная нынешней земной.

Океанические плиты «подныривали» под континентальные, захватывая с собой воду, и здесь, на глубине в десятки и

сотни километров, «варился» гранит и подобные ему кислотные породы.

Впрочем, замеченная корреляция между высотой и инфракрасной светимостью участков поверхности планеты – возможно,

слишком нетвёрдое основание для так далеко идущих выводов. Кроме того, все выводы Хасимото основываются на

сложной модели венерианской атмосферы. Ведь непосредственно «увидеть», как излучают низины Венеры и как светятся

её высокогорья, нельзя, мешает очень плотная атмосфера планеты

http://www.gazeta.ru/science/2009/01/14_a_2924009.shtml

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

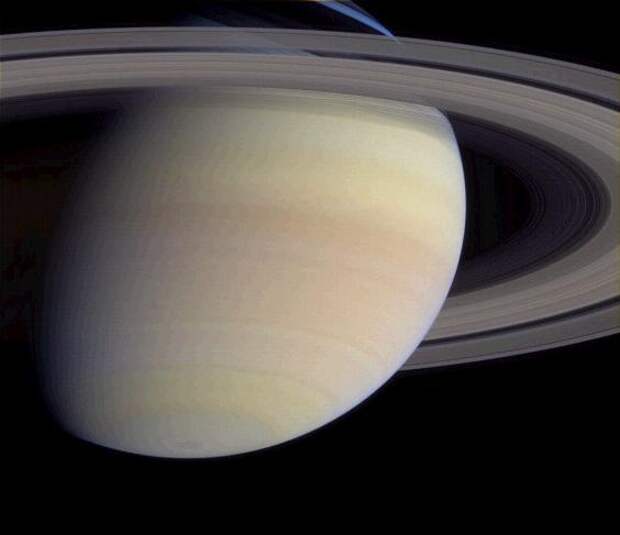

Возможно разрешена одна из загадок колец Сатурна – очень чёткие границы каждого кольца.

По мнению французских астрофизиков, расплывания границы не происходит потому, что «участники заезда» практически

не сталкиваются друг с другом. Избежать аварий помогает та же стратегия, что работает и на земных дорогах –

частицы чётко соблюдают «правила движения», перестраиваясь из ряда в ряд синхронно друг с другом.

Для кольца B учёные нашли и «регулировщика движения» – это спутник Сатурна Мимас. Это с его движением

синхронизированы перемещения булыжников по радиусу, но вместо полосатой палочки перестроением дирижирует

гравитационное поле спутника.

Тот факт, что именно крупные спутники каким-то образом формируют границы колец, стал ясен уже давно. Слишком уж

часто периоды обращения первых оказываются в каком-нибудь резонансе с характерными временными масштабами движения

частиц в последних. За это многие спутники, особенно движущиеся в щелях между кольцами, даже получили прозвище

«пастухов». Однако конкретный механизм «выпаса» астрономы до сих пор активно обсуждают.

Согласно расчётам астрофизиков, в резонанс с движением Мимаса входят именно радиальные перемещения частиц кольца

– «перестроения из ряда в ряд». Возникает резонанс 2:1 – за один оборот Мимаса частицы успевают провести циклы

перестроения из «крайнего левого» в «крайний правый ряд» и обратно два раза; при этом синхронность периодов на

краю кольца поддерживается с точностью в 0,001–0,01%.

Учёные провели подробное математическое моделирование, показавшее, что периодические «толчки» за счёт притяжения

Мимаса способны очень быстро согласовать фазы таких перестроений с орбитальной фазой самого спутника. Причём

такое согласование быстро распространяется на расстояния в несколько тысяч километров внутри кольца.

Это тотчас снижает частоту столкновений (а значит, и скорость размывания границ) в десятки тысяч раз.

вместо расплывчатых краёв, плотность которых уменьшается до нуля на масштабах в сотни и тысячи километров, мы

видим резкие обрывы шириной всего в несколько десятков метров.

Хотя расчёты проводились с параметрами, характерными для внешнего края кольца B и спутника Мимас, учёные уверены,

что подобный механизм может работать и для других колец. Например, внешний край кольца A «пасёт» спутник Янус,

частота движения которого находится с частотой перестроения частиц кольца в резонансе 6:7.

Возможный экспериментальный способ проверки: уравнения, решённые в памяти компьютера, не сильно изменятся, если

взять вместо булыжников заряженные частицы, а вместо сил гравитации – электрические силы. И, согласно расчётам,

периодические импульсы электрического поля смогут вскоре значительно снизить частоту столкновения между частицами

за счёт синхронизации фазы их движения

http://www.gazeta.ru/science/2008/12/25_a_2917728.shtml

Свежие комментарии